冷温水循環式・

閉鎖型陸上養殖システム

SSS

SSS | 冷温水循環式・閉鎖型陸上養殖システムとは?

SSS | 冷温水循環式・閉鎖型陸上養殖システムは、水処理技術と省エネ技術を駆使し、育成プラントにて高育成率・短期育成を目指した閉鎖循環型養殖技術です。

SSSとは、”Science Success Story”.の略です。

温冷水を同時に生成できるヒートポンプシステムと水の浄化システムを備えたサイエンス式 水産農業システムを導入することにより、今まで育成が難しかった陸上養殖を実現します。

Concept01

限られた水産資源を再生

成長の遅いウナギを利用して再生養殖が可能。この様なウナギは年間約2000万匹有ると推測されています。

Concept02

冷水魚・温水魚

淡水魚・海水魚を同時に育成

冷温水を同時に生成できるヒートポンプと、淡水・海水どちらにも対応する水の浄化設備を備えたプラントシステムです。

Concept03

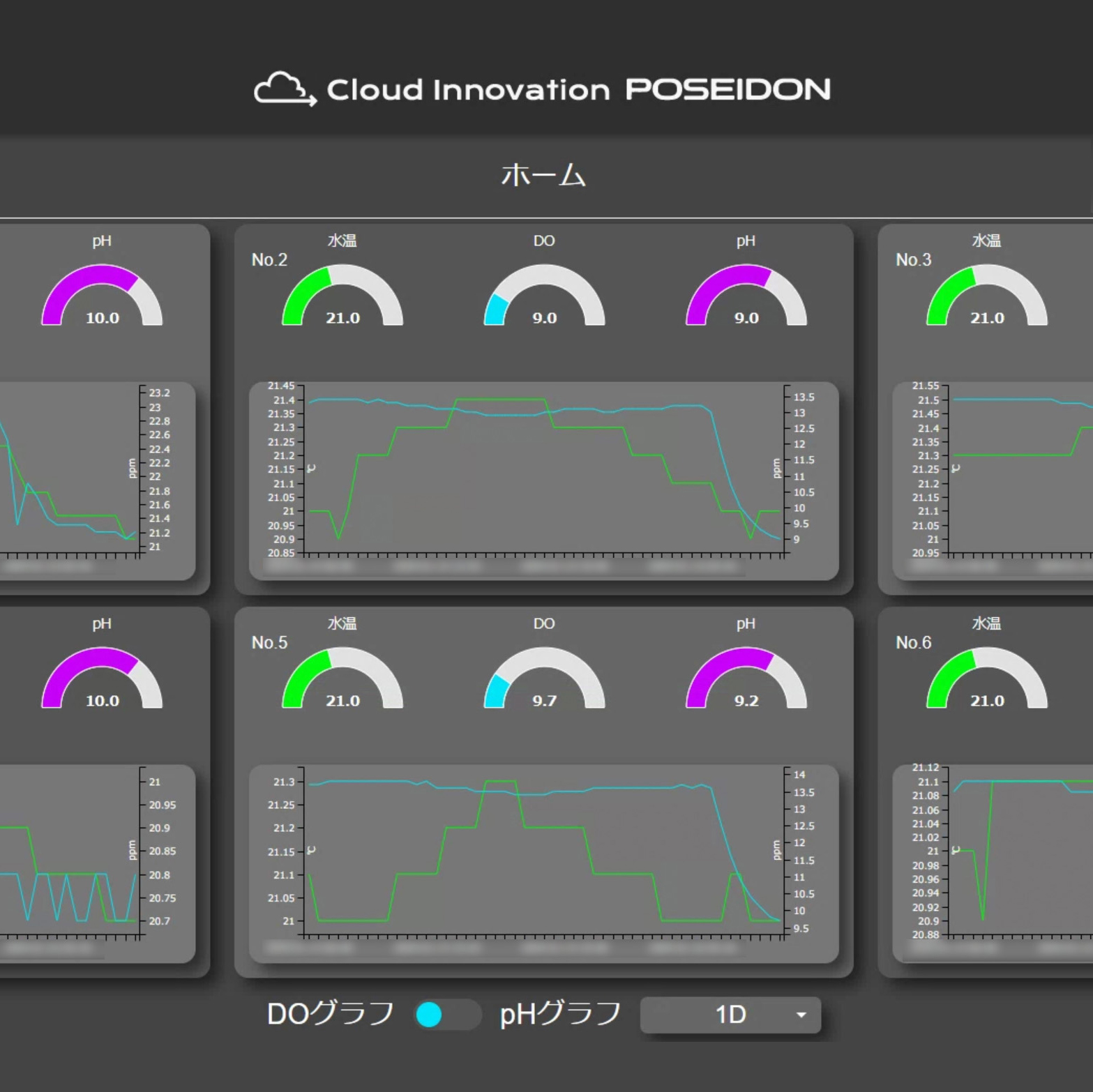

最新の遠方監視システムによる飼育管理

見やすく分かりやすい操作画面と自動制御によって熟練した養殖技術が不要になり、誰でも飼育とデータ管理が可能です。

Concept04

環境負荷を考慮

加水量と排水量を最小限にし、水資源が乏しい地域(都心部・山間部)でも展開が可能です。

従来の養殖システムに比べて約60%のランニングコストを削減可能です。

SSS | 冷温水循環式・閉鎖型陸上養殖システムの特徴

冷温水循環式・閉鎖型陸上養殖システムは通常の養殖事業と異なり、様々な特徴があります。

Point01

廃熱回収型ヒートポンプ(ECOマルチ・ヒーポン)で、冷水5℃~20℃ +

温水25℃~60℃の1℃刻みで同時に作ることができます。

どの様な環境下でも飼育水槽の水温は全自動化しています。(サイエンス株式会社開発商品)

Point02

天然鉱石(SSろ材と呼んでいます)を輸入して、天然ミネラル溶出 + 育成光泉、アンモニア類の硝化を活用しています。

Point03

クラウドを利用した制御技術で遠方操作、遠方監視、データ管理が可能です。

Point04

オゾン or UVで殺菌、高密度溶存酸素水で育成増進、当社オリジナルセラミックでpH調整ができます。

Point05

ろ過機を約100種類製造。魚種や飼育環境、規模に合わせた選定ができます。

育成対象

温水と冷水の異なった環境を好む魚種を同時育成する

生育期間

水温と水質の自動制御により、高育成率、短期育成を可能とする

投資効果

既存の養殖事業に比べ、ランニングコストを低減し、設備投資額の短期回収を可能とする

設置環境

加水率を最小限にし、水資源が乏しい地区(都心部・山間部など)でも展開出来る

環境問題

高度なろ過システムにより、排水量と汚濁負荷を最小限にし、環境問題を解消する

衛生管理

育成水の殺菌対策により、病気や寄生虫のいない安心・安全な育成を可能とする

育成技術

設備や水質管理の自動制御技術により、熟練した養殖技術が不要のため、新たな起業者の参入を促進できる

産業化

同一敷地内で六次産業化が図れることから、地域の創生事業として雇用の拡大が図れる

SSS | 冷温水循環式・閉鎖型陸上養殖システムの運用データ

冷温水同時取り出し可能な当社の排熱回収型ヒートポンプは、ボイラー・チラ―の熱源機と比較して約60%を削減をします。

| 評価項目 | 2014年 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||

| 発熱量(kW) | 加温 | 7671.1 | 5908.0 | 5081.0 | 3737.0 | 2027 | 1211 |

| 冷却 | 5691.7 | 4707.2 | 6286.4 | 3971.0 | 2846 | 898.8 | |

| 稼働率(%) | 停止 | 50.4 | 39.7 | 41.6 | 55.6 | 67.6 | 73.2 |

| 井水加温 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 8.4 | |

| 井水冷却 | 1.1 | 17.2 | 21.0 | 13.8 | 13 | 6.7 | |

| 同時運転 | 43.0 | 43.2 | 37.4 | 28.3 | 16.7 | 11.8 | |

| 総稼働率 | 49.6 | 60.4 | 58.4 | 44.4 | 32.4 | 26.9 | |

| 消費電力(kW) | ヒートポンプ | 2288.5 | 2091.4 | 2267.6 | 1579.7 | 939.4 | 400.5 |

| COP | 加温 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 3 |

| 冷却 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.2 | |

| 同時 | 5.8 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | |

| 電気料金(円)※1 | ヒートポンプ | 53,803 | 50,998 | 53,507 | 43,717 | 34,606 | 26,937 |

| ここより比較対象との差額 | |||||||

| ランニングコスト(円) | ボイラー換算 灯油料金 | 109,149 | 84,063 | 72,296 | 53,173 | 28,841 | 17,231 |

| チラー換算 電気料金※1 | 48,236 | 43,566 | 51,057 | 40,074 | 34,738 | 25,502 | |

| コストメリット"削減額"(円) | 103,582 | 76,631 | 69,846 | 49,529 | 28,974 | 15,795 | |

| コスト削減率(%) | 65.8 | 60.0 | 56.6 | 53 | 46 | 37 | |

※1 表記の値は全て基本料金込み。基本料金分は 21,238円 となる。

※ 井水ポンプ電気代は含まれていない。

一般の養殖においても、井水ポンプ導入(井水注入)は実施されている。

養殖ろ過技術が開発できればその分、更なるコストメリットが計算できると考えられる。

今までの陸上養殖実験

現在では、温水でビリウナギ(放流)や真鯛、エビ + 冷水でヤマメ(岩魚、アユ、マス)の育成+六次産業化で地方創生事業化(ブランド化による新産業化)を進めたいと考えています。

また、このプラント養殖でのビジネスモデルを何度も検討してきました

現在4つのプラントが稼働中

1プラント目(SSS渋川)での実証が、安定した生産を開始し、更に、2プラント目(SSS浜名湖)、3プラント目(SSS埼玉)、4プラント目(SSS上里)で生産が開始されています。

SSS実証~ビジネス化(委託で六次産業化)までトライしてまいります。

今後は、国の機関や大学の関係機関で費用面、育成指導(データー収集)の協力を頂いて進める事を目標としています。

アフターサポートについて

当社の責任範囲はあくまで『SSS = 冷温水循環式・閉鎖型陸上養殖システム』になります。

以下は、オプションとして協力支援が可能な事項です。

- 1. 飼育が未経験者の方でも管理が行えるように、SSSプラント運用マニュアル、チェックリスト、注意事項マニュアル等を配布しております。

- 2. 必要に応じて当社と飼育コンサル契約ができます。また、当社の飼育経験者による飼育指導と現場管理指導(ビデオ通話・電話対応)、飼育基本ガイドマニュアルの配布を行います

- 3. アフターメンテナンスは年間4回を基本として、養殖設備の点検、データ分析、アドバイス等を行います。

- 4. 商品開発、店舗販売アドバイス、ビジネスシュミレーション等の生産から販売まで一貫したビジネスコンサルティングも当社の強みです。

お問い合わせ

ご質問・ご相談はございませんか?

詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。